Assembler ses photos nocturnes en video timelapse

Un timelapse consiste à faire défiler ses photos prises à un intervalle régulier allant de quelques secondes à plusieurs minutes, à une cadence voulue.

Cette cadence est généralement fixée à 25 images par seconde, ce qui correspond à celle d'une vidéo classique en Europe. Pour en savoir plus

Persée et le double amas: 24mm, 220x15s, 3200iso, f/d:2.2

Taille du fichier 6.1Mo. La compression est forte, un affichage plein écran dégrade fortement la qualité.

L'article source est consultable ici. l'article ci-dessous ne sera pas mis à jour.

La source contient déjà des éléments supplémentaires, comme la simulation d'un rail, incluant un déplacement du plan.

L'utilisation d'une même série de photos nocturnes prises à intervalles réguliers invite à divers types d'assemblages:

- L'empilement avec alignement pour obtenir un rapport signal/bruit permettant un traitement optimisé. Et ainsi, obtenir une photo de qualité après traitement.

- L'empilement sans alignement pour obtenir un filé d'étoiles.

- Le timelase.

En préambule :

Nous n’aborderons pas tous les détails techniques de base de l'astrophotographie, ce serait trop long. Le but ici est seulement d'obtenir un timelapse de grande qualité, ou pas, en fonction de vos désirs.

On en parlera plus loin, mais si on accepte de payer pour un logiciel dédié à cet usage, l'article peut être réduit de plusieurs chapitres. Le logiciel sera capable de gérer un bon nombre des étapes à lui seul, pas toutes cependant.

Mais nous n'aborderons ici que l'utilisation de logiciels libres et gratuits avec une méthode permettant d'appréhender toutes les étapes.

Les techniques de prises de vues de votre APN ou caméra astro doivent être acquises. Seules les particularités et astuces pour obtenir une série cohérente de prises utilisables seront abordées.

Vous connaissez au minimum les techniques et logiciels de pré-traitement d'images astro qui seront largement utilisées ainsi que les logiciels classiques de traitement d'images.

Le timelapse du fainéant :

Certains APNs intègrent une fonction de timelapse comme le 6D mark ii par exemple.

L'avantage réside dans une vidéo déjà au format HD ou 4K dans une résolution 16/9. Plus besoin de recadrer, et surtout, elle est disponible dès la fin de la séquence de prises de vues.

Par contre, on ne dispose plus d'aucune photo unitaire, elles ne sont pas stockées. Seul un traitement vidéo sera possible et la suite de cet article n'a plus d'intérêt.

Assurez-vous que votre lecteur YouTube réglé sur la qualité 1080p HD

Recommandations sur les prises de vues :

Généralités pour mémoire:

Quelques rappels en général (sans détails) pour la photographie du ciel nocturne, ce doit être des automatismes à chaque sortie.

- Si on utilise un trépied photo, penser à le lester.

- Désactiver la stabilisation du boitier ou de l'objectif.

- Shooter en format raw pour conserver le maximum d'informations de l'image.

- Désactiver les réductions de bruit et tout ce qui pourrait apporter un traitement de l'image brute, le pré-traitement est fait pour ça.

- Désactiver l'autofocus, la mise au point se fera au live-view ou à l'hyperfocale.

- Fixer la valeur de la balance des blancs. Les couleurs de la voie lactée sont cohérentes à 4200°K, mais la pollution lumineuse incitera à descendre suivant l'exposition du site. On peut se retrouver à 3400°K dans des zones bien polluées. À tester sur place et selon vos gouts.

- Vérifier la capacité de sa carte mémoire avant la sortie.

- Pour l'énergie :

- Charger au maximum ses batteries.

- Éteindre son afficheur LCD pendant les prises.

- Ne pas oublier d'effectuer les darks à la fin de la série.

- Ouvrir au maximum et fermer un ou 2 stops son diaphragme pour limiter la coma et le vignetage.

Connaitre les caractéristiques de son matériel offre un gros avantage.

Je sais par exemple que mon 14mm qui ouvre au max. à f/d:1.8, fermé à 2.2 va collecter globalement plus de lumière qu'à pleine ouverture, ou encore qu'il vaut mieux limiter les iso à 1600 sur mon 60d ou 3200 sur le 6d. Etc.

Spécificités pour un timelapse.

- Faire plusieurs tests pour vérifier sa composition et une exposition correcte avant de lancer la série de photos.

- Les prises doivent être régulières, ne pas faire d'interruption sous peine de saccades ou trous dans la vidéo finale.

- Supprimer tout temps d'attente entre les photos. La nuit, les temps d'exposition sont longs (7s à 30s sans tracker) L'intervalle de capture sera celui du temps de pose suivi d'une relance la plus courte possible.

- Si l'APN ne possède pas d'intervallomètre, investir avant la sortie dans le modèle de votre choix. On n'enchaine pas 400 photos sans éprouver fatigue ou lassitude. Sans parler des risques de faire bouger le trépied et le cadrage.

- L'intervalle réglé doit être supérieur au temps de pause. Il faut prendre en compte les temps mécaniques et les temps de transfert. 1s à 2s doivent faire l'affaire. À tester aussi avec votre matériel. Le risque est qu'une photo ne se lance pas en temps et qu'on doive attendre l'expiration d'un temps d'exposition pour rien.

Remarque:

Généralement, plus notre focale est courte, plus on pourra se permettre d'allonger les temps de pause. Les étoiles glissent moins vite et on récoltera plus de signal. On rentre donc à la maison avec moins de photos sur la carte.

Au montage, la vidéo sera de ce fait plus courte pour une scène animée identique à celle d'une focale plus longue, pour un même temps de prises de vues.

Exemple:

Pendant une heure, "A" enchaîne des pauses de 8s, pendant que "B" va rester ouvert 16s pour chaque photo.

"A" ramène 450 photos contre 225 pour "B".

A 25 images par seconde, l'heure de prises de vues sera condensée en 18s pour "A" contre 9s pour "B".

Et pourtant, la rotation du ciel sur la vidéo de "B" semblera défiler moins vite !!!

C'est simplement du aux dimensions du champ capturé. 8s correspond au temps d'ouverture d'une focale de 35mm environ, et 16s à une focale de 14mm avec un capteur plein format.

Les angles de champ respectifs sont de 63° à 35mm contre 114° à 14mm

Limites matérielles :

Dans l'idée de pouvoir appliquer ce qui suit aussi bien à une image issue d'une caméra astro. que d'un boitier plein format (moins vrai de nos jours, les caméras font aisément 20Mpx), les limites du matériel pourraient vite être atteintes aussi bien lors du montage pour votre PC, que lors de la lecture des vidéos pour le lecteur. Tout le monde n'a pas une télé 8K chez soi, ni le PC pour monter la vidéo.

La taille résultante de la vidéo serait effrayante si on assemble des images de ne serait-ce que 20 Mpx.

Il sera donc nécessaire au cours du processus de redimensionner les images avant l'assemblage final. Vous pourriez vouloir le faire dès le début, ce qui permettrait de travailler sur des fichiers beaucoup moins lourds. Tout dépend du but recherché. Mais le pré-traitement se fera sur les fichiers bruts issus de la caméra de toute façons.

Si l'on a pas investi pour un objectif lumineux, il est possible de tricher un peu pour réaliser un timelapse avec son objectif de base.

L'exemple ci-contre est fait avec un boîtier canon 60d et l'objectif du kit de base, un zoom 18-135 à 18mm f/d:3.5.

J'ai posé l'appareil avec l'intervallomètre et j'ai vaqué à d'autre occupations avec un autre boîtier.

Les pauses sont de 30s à 1600iso. De ce fait, je suis à la limite acceptable du bruit sur le boîtier et j'ai suffisamment de signal grâce à la durée de capture.

Chaque photo est inutilisable en l'état, les étoiles ont glissé fortement pendant 30s, mais une fois assemblées, le résultat peut rester agréable.

Le timelapse jour/nuit :

La particularité d'une telle série intégrant la transition jour/nuit est le changement très important de luminosité.

On peut tricher un peu en conservant ses paramètres nocturnes en commençant aux heures bleues, mais pour intégrer une réelle transition, il y a quelques méthodes particulières :

Utiliser le mode priorité à l'ouverture (AV)

Je n'ai pas de recette miracle, entrainez-vous avec votre matériel pour trouver les bons réglages. Ce mode peut apporter du Flickering dans la vidéo finale.

Régler le mode de mesure de luminosité sur la globalité de la zone, pas de mesure spot surtout, un petit nuage de passage sur le point de mesure provoquerait un désastre.

On est bien en priorité à l'ouverture, elle restera la même du début à la fin. Positionner l'ouverture de l'objectif sur votre réglage nocturne habituel.

ISO automatique.

Limiter la montée en iso à la valeur max acceptable du boitier. Il cherchera à limiter la vitesse d'exposition en montant rapidement les iso.

Faire au préalable des essais de nuit pour vérifier si les réglages choisis ne font pas trop descendre la vitesse d'obturation, ce qui génèrerait un filé d'étoiles sur les images unitaires une fois la nuit installée. Ajuster les réglages.

Utiliser un mod sur votre APN:

L'utilisation d'un firmware alternatif comme Magic Lantern pour Canon peut apporter les fonctions d'intervallomètre et surtout des fonctions plus avancées comme le Bulb Ramping et Exposure Ramping. Si les objectifs en sont capables, des micro-réglages seront effectués sur l'APN pendant les prises pour ajuster la luminosité très finement.

Acheter un accessoire :

Certains déclencheurs permettent de contrôler le son, la luminosité ou autre pour déclencher l'obturateur.

Le Mios Smart Trigger permet de contrôler la luminosité et ajuste les paramètres de prises de vue.

L'intervallomètre:

J'insiste sur cet accessoire quasi obligatoire.

J'utilise le Pixel T6. Introuvable à ce jour, pour 25 euros voici les fonctions que je trouve presque indispensables :

- 2 boitiers identiques (pour le prix d'un).

- Portée radio de 100m.

- Pas besoin de toucher son APN, un boitier est récepteur, celui dans votre main est l'émetteur.

- Fonctionne aussi bien seul en mode récepteur.

- Livré avec 2 cordons (Un pour mon 6D, un pour mon 60D)

Utilisation d'un tracker ou d'un rail :

L'effet final est très intéressant mais ne fonctionnera pas dans les étapes de pré-traitement.

Les différentes étapes :

La nuit est finie, les photos sont sur la carte.

Nous allons voir maintenant toutes les étapes pour générer son timelapse. Les logiciels utilisables étant nombreux, la suite ne décrira que la méthode complète avant de passer à un exemple concret en fin d'article.

Suivant le besoin final, certaines étapes ne sont pas indispensables.

Si on omet par exemple l'étape de pré-traitement, on peut supprimer les pixels défectueux au traitement (puisqu'on est sur les brutes) et générer plus vite sa série pour montage, mais le rapport signal/bruit sera moins bon et limitera le traitement.

Pré-traitement :

Il s'effectuera comme d'habitude avec votre logiciel préféré.

À la différence d'un traitement d'empilement astro. classique, on va générer cette fois autant d'images pré traitées que de sources.

Alignement :

Il n'y en a généralement pas, puisque le timelapse doit montrer les déplacements dans le temps. Ce sera le cas sur une prise au trépied photo qui intègrera un différentiel de mouvement de plusieurs plans de la photo.

Dans le cas d'une comète ou un astéroïde, sans repère de sol, on peut aligner ses prises sur les étoiles ou la comète suivant l'effet voulu.

Darks, offsets, flats, traitement cosmétique :

Sont à appliquer sur chaque prise comme d'habitude.

Faites au moins des darks, il serait fastidieux de devoir boucher tous les trous sur chaque image. À savoir qu'on ne peut appliquer un retrait des pixels chauds que lors du traitement des brutes.

Un pixel chaud ( rouge, bleu, vert) sur le premier plan sombre ou dans le ciel va baver et s'étendre lors de la conversion en .jpg

A ce stade, une fois sauvegardées, on a obtenu une nouvelle série pré-traitée de nos photos.

Traitement des photos :

Il convient avant d'assembler son timelapse d'effectuer un traitement de masse sur l'ensemble des images pré-traitées.

De toute façon, si on a réalisé les étapes précédentes, ce n'est pas pour s'arrêter ici.

On pourrait même pour un gain de temps commencer directement par le traitement.

Je ne vais pas énumérer ici les différents logiciels ni les méthodes pour améliorer sa photo. Le but est de traiter l'ensemble de ses photos en une seule fois.

Si vous ne savez pas comment faire, cherchez dans la documentation de votre logiciel de retouche d'image les fonctions de traitement par lot.

En fonction de la puissance de votre PC et si vous avez 600 prises, vous pouvez aller vous préparer et boire un thé, ou aller faire les courses, ou encore même partir pour votre journée de travail.

C'est presque terminé, la série est prête à être sauvegardée pour ensuite passer à l'assemblage.

Pour gagner une étape, si vous le pouvez, redimensionnez et recadrez votre image dans le style à appliquer ou dans les paramètres de sauvegarde.

Définition d'une image :

Représentation d'un objet matériel donnée par un système optique. ( Merci le Larousse ).

Dans notre cadre de travail, la définition représente les dimensions de l'image, exprimées en pixels.

De même que la résolution, puisqu'on en est à la terminologie, représente une densité de points (ou pixels) sur une longueur donnée (PPP / DPI).

Voici un tableau représentant les différentes dimensions de vidéos standard :

Définition | Norme | Définition image | Format image | Nom courant |

480p | DVD | 720x480 pixels | 16/9 | SD, définition standard, qualité DVD |

720p | HD Ready | 1280x720 pixels | 16/9 | HDTV, HD 720p, 720p, HD Ready |

1080p | Full HD | 1920x1080 pixels | 16/9 | HDTV 1080p, HD 1080p, 1080p, Full HD |

2160p | UHDTV1 | 3840x2160 pixels | 16/9 | 4K, UHD 4K, Ultra HD 4K, UHD-4K, 2160p |

4320p | UHDTV2 | 7680x4320 pixels | 16/9 | 8K, UHD 8K, Ultra HD 8K, UHD-8K, 4320p |

Si vous diffusez votre vidéo finale en 4K, vous risquez que peu de monde ne soit capable de la visionner. De plus, le fichier sera lourd à télécharger.

S'il est destiné à être vu sur un média du réseau internet, il ne sera jamais accepté.

On remarquera aussi un point commun à ces définitions, elles sont toutes en 16/9. Ce qui impliquera de couper ses photos pour en réduire la hauteur.

Il faudra se résoudre à perdre un peu du bas, du haut, ou un peu des deux sur la vidéo résultante.

Pour un poids raisonnable du fichier et une capacité de diffusion, nous resterons ici dans le format Full HD, soit 1920 x1080 pixels.

Calculons le nombre de pixels : 1920×1080= 2073600

Oui, une vidéo Full HD ne fait pas plus de 2Mpx (Bien loin des 26Mpx de mon boitier).

Les formats vidéo

On choisit donc généralement le format de fichier vidéo en fonction du type de lecteur sur lequel le fichier vidéo sera lu dans sa version définitive.

Les plateformes les plus utilisées sur le net sont youtube et facebook.

Elles acceptent entre autres les formats vidéo suivants : mov, mp4, avi, wmf, flv, WebM

La taille du fichier et le format vidéo choisi détermineront le temps qu’il faudra à la plateforme pour convertir votre fichier et pour le mettre en ligne. Il est ainsi judicieux de sélectionner le bon format de fichier vidéo.

Un format vidéo dispose de 2 composants :

- Le conteneur qui renferme la vidéo, l’audio et les méta-données, il a pour but de contenir toutes ces données, et de les rendre accessibles dans un seul et même fichier.

- Le codec qui a pour fonction d’encoder les données de la vidéo. (taux de compression et type des données).

Les codecs vidéo les plus répandus sont H.264, H.265, VP8 et VP9.

- Le format de fichier MP4

- Le format de fichier AVI

- Le format de fichier MKV

- Le format de fichier MOV

- Le format de fichier OGG

- Le format de fichier VOB

- Le format de fichier WMV

Le format de fichier MP4

Le format de fichier MP4 fait depuis longtemps partie des formats vidéo les plus prisés sur le Net. On peut obtenir d’excellents compromis si on combine une bonne compression avec une bonne qualité du fichier vidéo. Pour les fichiers MP4, on a surtout recours aux codecs H.264 et H.265.

Le format de fichier AVI

L’abréviation AVI signifie Audio Video Interleave. Ces mots indiquent que les pistes vidéo et audio sont imbriquées les unes dans les autres. Ce format est très répandu, bien qu’un peu dépassé sur le plan technique.

Le format de fichier MKV

Le format MKV est à l’heure actuelle un des formats vidéo les plus répandus sur le Net. Il s’agit d’un puissant format-conteneur qui intègre non seulement des fichiers vidéo, mais aussi des pistes audio, des menus et bien d’autres fonctionnalités.

Le format de fichier MOV

Ce format fichier vidéo développé par Apple, était à l’origine conçu pour être utilisé avec Quicktime. Ce format n’a pas été réactualisé depuis longtemps, et il est en fait rare de le trouver sur des applications Internet.

Le format de fichier OGG

Le format de fichier vidéo OGG a été conçu entre autres pour apporter un peu plus de souplesse dans le secteur commercial où s’imposent trop souvent les détenteurs de droits. Le format OGG fait partie des premiers formats à pouvoir être utilisé dans les environnements Linux. C’est d’ailleurs ce qui a permis à ce format de trouver rapidement sa place sur le marché.

Le format de fichier VOB

Le format de fichier vidéo VOB s’est très vite imposé comme un standard dans le secteur des DVD, ce qui explique sa présence avant tout sur ce type de support. Ce format ne se prête pas très bien à un usage sur le Net, notamment à cause des questions de licences, mais aussi en raison de son faible taux de compression.

Le format de fichier WMV

Le format WMV a été développé par Microsoft, et reste un format largement répandu à ce jour. Comme ce format respecte le Digital Rights Management (DRM), il est généralement employé dans les situations où les fichiers vidéo ont besoin d’être protégés contre la copie.

Assemblage des photos

Il est temps de monter la vidéo. Là encore, les temps d’exécution vont dépendre de votre système d'exploitation et de votre logiciel de montage.

Choisissez votre conteneur, votre codec en fonction de la taille et du rendu souhaité, surtout en termes de compression et de la plateforme de diffusion finale.

Le flickering

Il s'agit d'un scintillement de luminosité dû à de faibles variations de lumière entre chaque image.

Il en existe deux types principaux :

- Le flickering d'ouverture :

Le diaphragme n'est pas toujours précis entre chaque photo. - Le flickering de temps d'exposition :

Celui-ci ne s'applique que sur des temps courts d'exposition qui n'ont pas tous très précisément la même valeur.

Il n'a pas d'effet sur nos temps d'expositions nocturnes.

Les deux raisons précédentes ne nous concernent pas, l'appareil est en manuel et les temps de pause longs.

Qu'est ce qui génère parfois ce Flickering :

- La pollution lumineuse.

- Un paramètre de l'appareil non verrouillé ou inhibé, optimisation quelconque, balance des blancs, traitement ...

*Cette page recense quelques plugins ou logiciels pour en venir à bout : https://www.matjoez.com

- Effectuer plus de photos dans un même intervalle de temps réduit le Flickering.

Voici les performances avec quelques logiciels :

Passons à la réalisation avec un cas concret

Comme cité plus haut, je ne vais pas faire un exemple pour chaque logiciel existant, mais la méthode reste la même.

Les logiciels utilisés ici sont libres de droits et gratuits.

Je comptais traiter deux projets différents, une série nightscape à grand champ et une comète. Mais le tuto serait finalement trop long.

Vous êtes supposés à ce stade savoir utiliser un minimum vos logiciels de pré et post traitement, nous ne verrons que les actions particulières à effectuer.

J'utiliserai pour cet exemple à grand champ sur trépied, sans suivi, une série de photos que j'avais prises lors d'une nuit des perséides.

Plutôt destinée à un composite avec tous les météores, cette série conviendra pour s'essayer au montage.

Pour diffuser ma vidéo finale, je choisis un format Full HD en .mp4 H.264. Je dois donc générer des images de 1920 px X 1080 px au format .jpg.

On va oublier les flats et les offsets à moins que vous n'ayez déjà un master flat tout prêt, les nightscapers qui les utilisent doivent être rares sur la planète. Les flats peuvent quand même avoir leur utilité pour corriger le vignetage à ce niveau de traitement.

Vous pouvez les rajouter dans le processus en cas de prises astrophoto ou si vous êtes plus maniaques que moi.

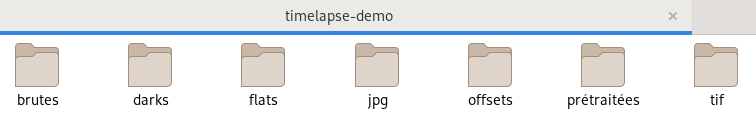

- Pour plus de confort, je crée un nouveau dossier, puis un sous dossier nommé brutes.

- Je copie dans ce dernier mes photos numérotées de 2686 à 2880 issues de l'APN. Soit 195 fichiers. Ainsi que les 11 darks. Je sais que ma vidéo va durer presque 8 secondes.

- Je crée aussi des sous dossiers pour la suite, c'est plus propre

Pré-traitement avec Siril:

- Sélectionner son répertoire de travail.

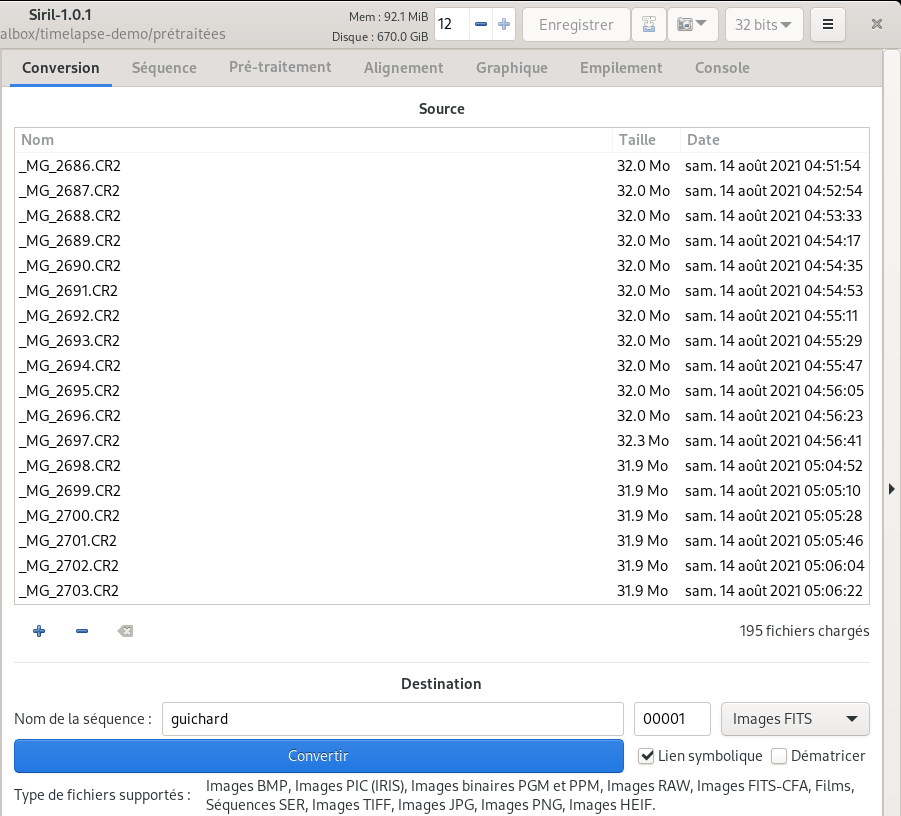

Convertir toutes ses séries :

- Charger ses brutes pour conversion.

- Ne pas "dématricer" de suite, les canaux seront extraits de la matrice de bayer à la fin.

- Nommer la séquence et convertir.

- On recommence pour convertir les darks.

- Vider la liste, charger ses fichiers et convertir.

- Ne pas cocher "Dématricer".

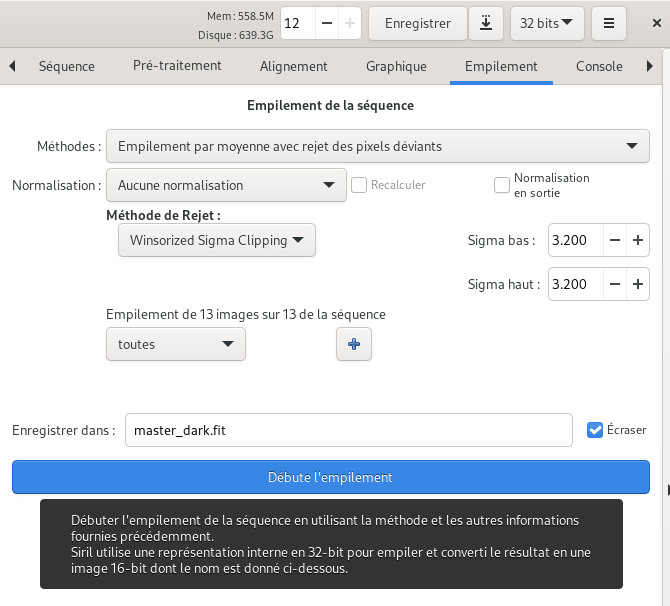

Créer le master dark :

- Onglet "Séquence", choisir la séquence des darks.

- Onglet empilement, empiler avec les paramètres donnés.

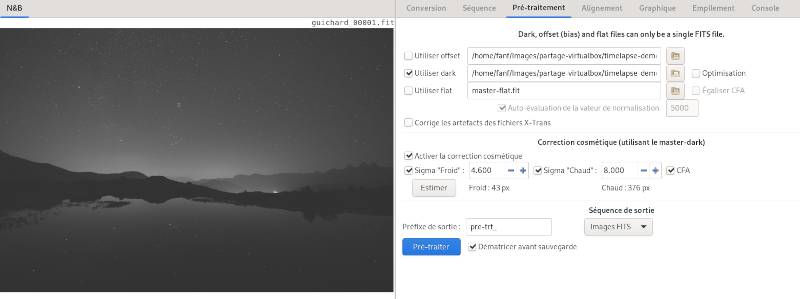

Les maitres sont terminés, passons au prétraitement des images :

- Onglet Séquence, choisir la séquence principale de ses photos.

- Onglet prétraitement, cocher et indiquer le chemin des fichiers maitres créés préalablement.

- Cliquer sur "Estimer".

Si une valeur passe en rouge, adapter le paramètre Sigma pour obtenir un résultat cohérent. Estimer à nouveau. Et procéder au traitement.

- Cocher CFA dans la correction cosmétique, le master dark n'est pas une simple prise monochrome.

- Choisir un préfixe de sortie.

Pour une série nightscape sur trépied, pas d'alignement, pas d'empilement. Pour une comète, ajouter une étape d'alignement sur l'objet de son choix.

À noter que le bruit initialement présent n'a pas été atténué.

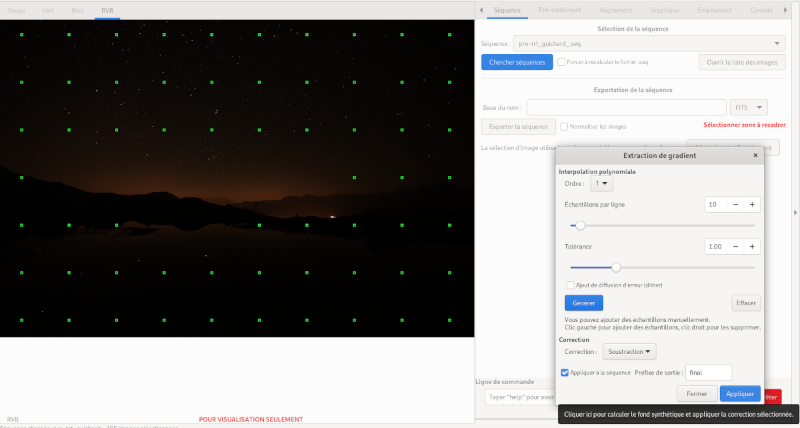

Retrait du gradient :

Profitons de Siril qui sera capable d'effectuer une opération de plus avant traitement. Le gradient est dû à la pollution lumineuse et risque de fluctuer pendant la session des prises de vues. Il sera beaucoup plus facile à retirer sur les brutes avant traitement.

- Menu : Traitement de l'image / Retrait du gradient.

Quelques corrections supplémentaires :

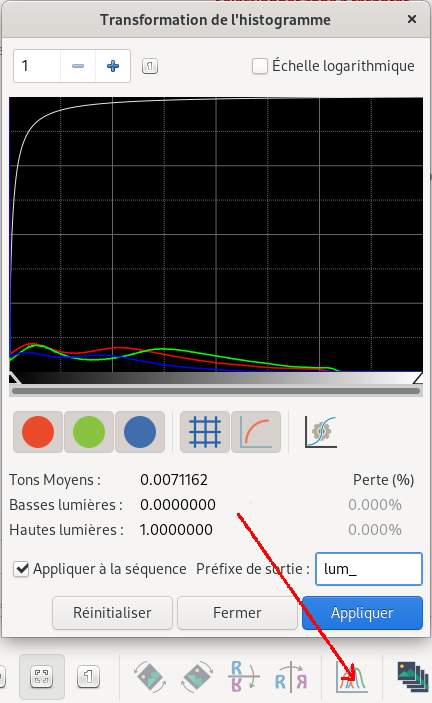

On peut ajuster la luminosité de ses images avec l'outil d'histogramme.

- Charger la séquence précédente.

- Modifier l'histogramme manuellement ou avec la fonction automatique.

- Cocher appliquer à une nouvelle séquence (choisir le préfixe).

- Appliquer.

Le prétraitement est terminé. La série de photos est prête à passer au traitement. Presque...

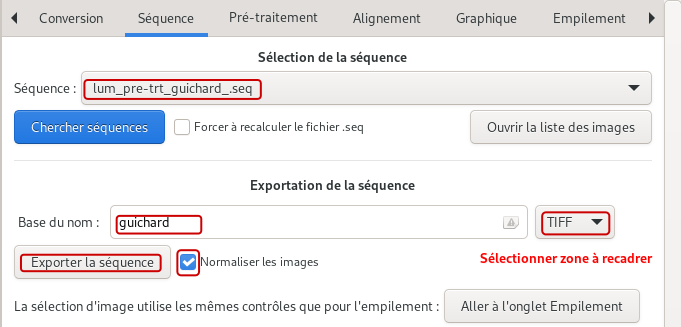

Format des images :

Votre logiciel de traitement de photos ne sait peut-être pas lire le format actuel des images : "FITS"

Il faut les convertir maintenant.

Dans l'onglet "Séquence" :

- Recharger la dernière séquence.

- Saisir un nouveau nom, c'est le moment de revenir à la simplicité.

- Choisir le format TIFF, il n'y a pas de compression.

- Cocher la normalisation va homogénéiser la luminosité des images.

Cette action donne tout son sens à l'utilité de Siril en permettant une limitation du flickering. Le traitement cosmétique pourrait aussi être effectué directement par l'utilisation des brutes sans étapes de pré-traitement. (Ne pas utiliser si la série contient volontairement des changements de luminosité) - Exporter

Il est possible aussi d'exporter la séquence en format vidéo. Le timelapse est prêt 😁

Astuce qualitative :

Remarquez qu'il n'y a pas eu d'empilement. Le rapport signal/bruit n'a pas été modifié. Le bruit peut rapidement monter lors du traitement.

Il y a une solution efficace et gloutonne de temporalité.

Il est possible d'empiler un petit nombre de prises classiquement en appliquant un fenêtrage glissant et en prenant la première image de la série comme référence.

La largeur de la fenêtre pourra être d'autant plus large que votre série contient de photos.

Un autre avantage non négligeable, chaque composite sera débarrassée des traces d'avion et satellites.

Pas compris ? Un exemple :

J'aligne, j'empile et j'applique en même temps le pré-traitement a mes photos 1,2,3,4,5,6,7,8.

Je les aligne sur la photo 1 (image de référence).

Je sauvegarde l'image finale pré-1, et recommence :

Je traite cette fois la pile : 2,3,4,5,6,7,8,9 que j'aligne sur l'image 2, sauvée en pre-2

etc. De cette manière, j'ai à nouveau une série d'images prête au traitement avec un meilleur rapport signal/bruit que précédemment. Le cout est moindre, la série se verra amputée du nombre d'images choisi pour la fenêtre -1.

Tu es complètement fou là, ça va prendre 2 mois à pré-traiter…

Oui si tu es fou, non si tu utilises Sequator qui fait ça pour toi.

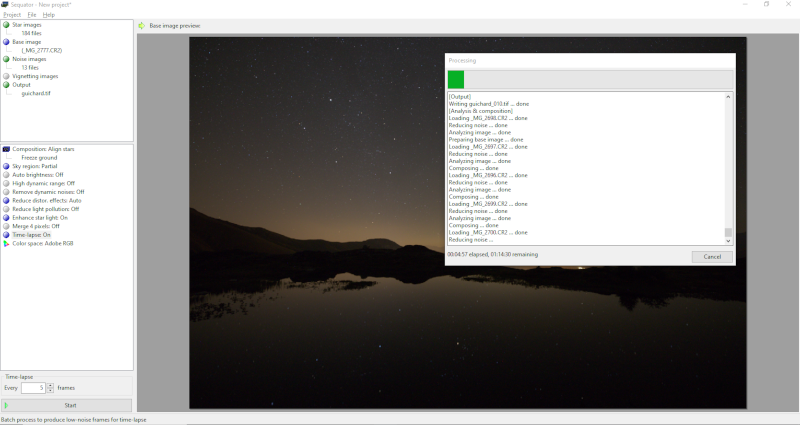

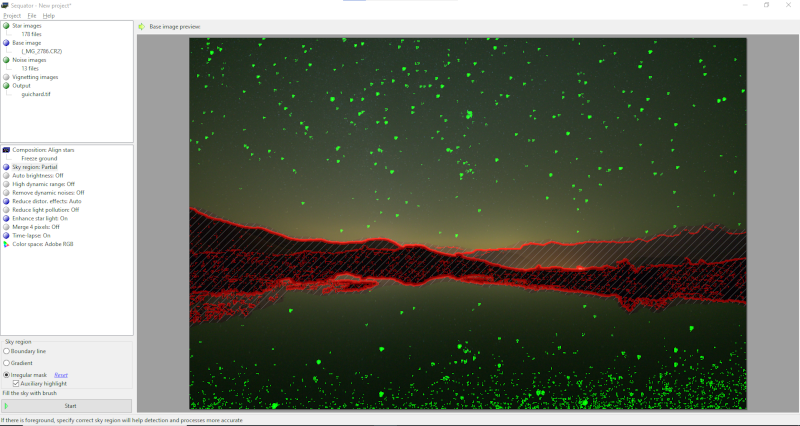

Pré-traitement avec Sequator :

Pas vraiment orienté astrophotographie pure, un peu moins performant que Siril ou DSS, il permet le prétraitement avec darks, flats, et excelle dans la catégorie "Nightscape" en effectuant facilement le composite du premier plan avec un ciel stacké et réaligné.

Mais il dispose aussi de fonctions redoutables pour élaborer un timelapse.

Dans le menu file :

- Star images : Charger les brutes.

- Base image : Elle sera prise par défaut au milieu de la séquence.

- Noise images : Charger les darks (pas le master).

- Vignetting images : Charger les flats.

- Output : Spécifier le nom de base des images et surtout le chemin ou tous les fichiers seront stockés.

Il est possible de faire deux types de timelapse différents, traditionnel ou motion avec en plus des variantes, voyons cela.

Traditionnel :

Comme expliqué plus haut, on va empiler les images par 5 avec un réalignement des étoiles et un premier plan fixe.

- Composition : Sélectionner Align stars et Freeze Ground.

- Cocher aussi Selective pour utiliser la méthode de moyenne avec Sigma clipping et supprimer les traces d'avion et autres. Les étoiles seront aussi plus petites et plus rondes.

- Sky region : Partial. Sélectionner la région de ciel avec la souris. L'outil est performant et permet aussi de traiter les reflets.

- Personnellement, la seule option supplémentaire que j'utilise est : Enhance star light.

- Timelapse : On. Le nombre d'images de la fenêtre est de 5 par défaut. Il peut être augmenté pour de meilleurs résultats si la série comporte un bon nombre de photos et si vous avez plus de temps. C'est en tout cas suffisant pour réduire le bruit afin de pousser un peu plus le traitement ultérieur et, par la même occasion, supprimer les traces d'avion.

- Espace colorimétrique : Adobe RVB.

- Lancer et passer à autre chose le temps que le process se termine.

Vos photos sont prêtes à passer au traitement.

Motion Timelapse :

Le célèbre effet motion de "Matrix" est intéressant sur les météores, il va justement les faire apparaitre et les figer sur une petite période tout en conservant le mouvement du ciel.

L'algorithme utilisé ne fera pas de réjection des pixels déviants. La trace sera présente sur le nombre d'images du fenêtrage, les étoiles seront étirées.

Le bruit n'a pas été réduit lors de ce traitement

Attention : tout ça ne fonctionne que pour des prises sur trépied. L'utilisation d'un rail induira des erreurs.

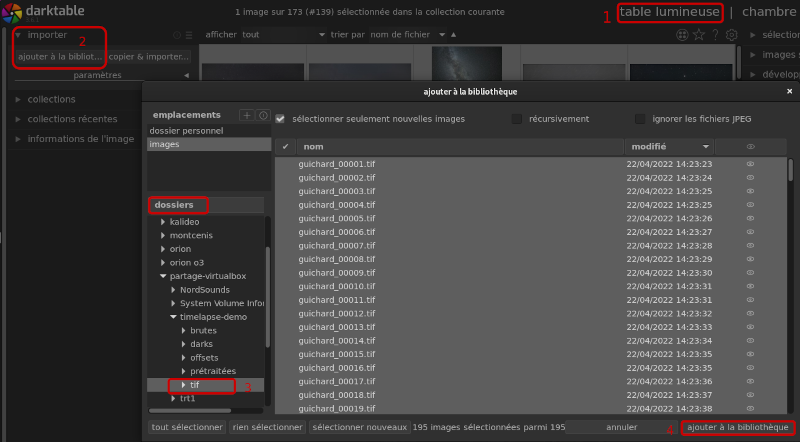

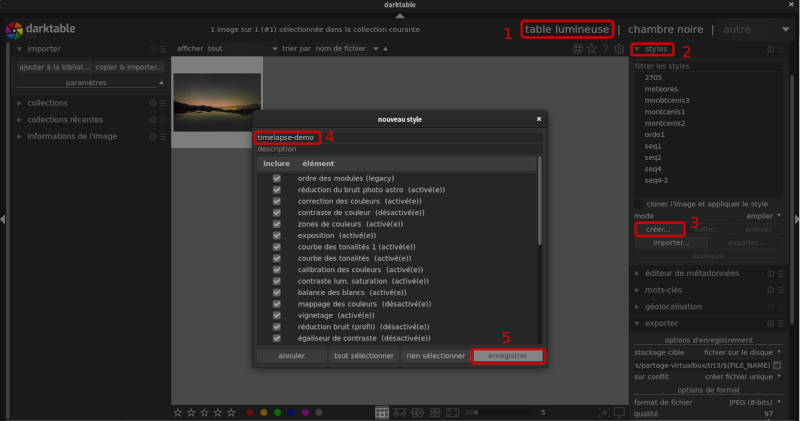

Traitement avec Darktable :

Les images sont maintenant converties en TIF 16 ou 32 bits et placées dans un nouveau dossier.

- Charger le dossier dans la bibliothèque.

- Éditer une des images en la choisissant au milieu de la séquence (En fonction des variations de luminosités de la série).

- Appliquer tous les traitements nécessaires pour améliorer l'image à sa convenance.

- Recadrer

- Sauvegarder les ajustements dans un style.

- Appliquer le style à toutes les autres images du lot. (Sans l'appliquer une deuxième fois à la photo modèle. La désélectionner de l'ensemble des photos)

- Faire une mini-pause.

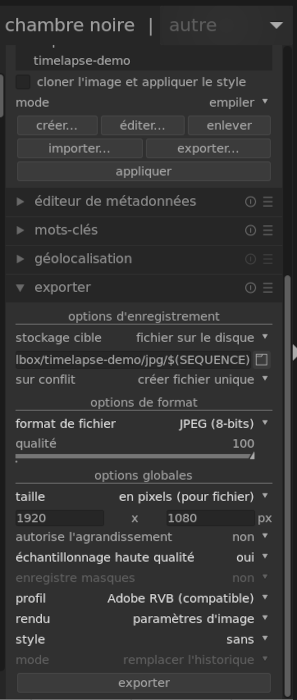

Le style est maintenant appliqué à toutes les photos :

Si votre logiciel de traitement permet dans la phase de traitement par lot de gérer les calques, il est possible de superposer un calque de premier plan contenant une photo identique prise avant la tombée de la nuit ou prise à moindre iso pendant un temps excédant la minute.

Il doit être appliqué à chacune des images avant la sortie.

Vous obtiendrez un premier plan plus lumineux et détaillé.

Il est temps de sauvegarder au format final :

- Choisir le dossier créé au départ pour accueillir ses images traitées et suffixer le chemin avec la variable : $(SEQUENCE).

Une nouvelle séquence des noms de fichiers de 1 à x sera formée pour plus de compatibilité avec les logiciels d'assemblage vidéo.

- Je choisis le format .jpg sans compression pour mon projet final. Chaque photo aura un poids de 2.6 Mo, il y en a 195.

- Je fixe la taille de sortie, ici 1920x1080. (Les images seront redimensionnées, je coche l'échantillonnage de haute qualité)

- Sélectionner le profil Adobe RVB.

- Exporter.

Assemblage de la vidéo

Certains outils ne supportent pas une numérotation exotique.

L'exemple suivant utilise des images .jpg. Il est possible d'injecter des images .tif dans OpenShot pour une vidéo de qualité.

La plupart des logiciels pour l'assemblage ne supportent pas en entrée, une série de photos mal numérotée.

Elle doit commencer par 001.jpg (ou 0001.jpg cela dépend de vos digits), et ne pas comporter de "trous".

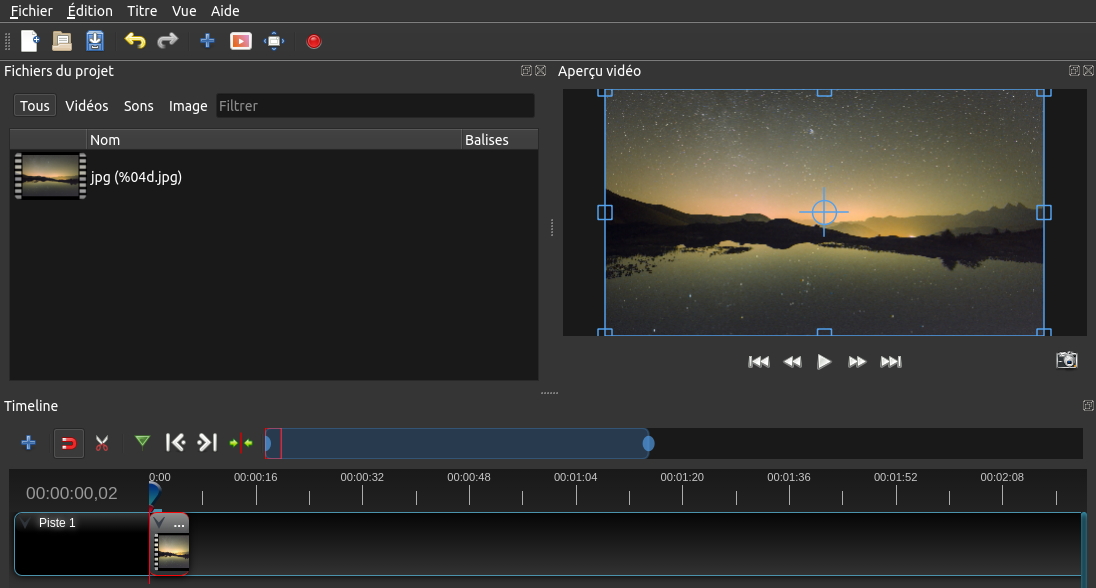

Pour ce cas, j'utiliserai OpenShot un éditeur vidéo 100% libre et Open Source. Il est multiplateforme et le projet a bien évolué pour ce process.

- Dans le menu Fichiers, choisir : Importer des fichiers.

- Pointez vers votre répertoire des images traitées.

- Ouvrir seulement la première image xxx1.jpg

- Il est proposé de l'ouvrir comme une séquence d'images. Choisir Oui

La séquence est chargée et visible dans le cadre "Fichiers du projet"

- La sélectionner et la glisser en début de la piste 1

- Éditer si besoin la vidéo en rajoutant des transitions, de la musique, des effets.

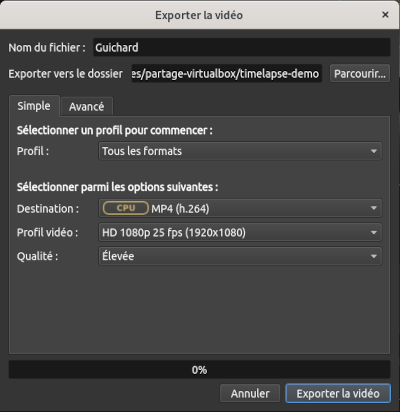

Exporter la vidéo :

Il est temps d'obtenir le résultat final même si OpenShot a permis un aperçu.

- Dans le menu Fichiers, Exporter le projet, Exporter la vidéo.

- Nommer le fichier

- Choisir :

- Le dossier d'exportation.

- Le conteneur de la vidéo et le codec (destination).

- Le profil vidéo.

- La qualité.

- Exporter la vidéo.

Alternative :

Une autre méthode que j'apprécie particulièrement pour un crop 16:9 et un montage rapide de la vidéo s'effectue en ligne de commande.

Sous un environnement Linux, deux commandes suffisent :

- convert : Il fait partie des outils livrés avec ImageMagick.

- mencoder :mplayer est un lecteur vidéo pour Linux, mencoder est son encodeur.

Réduction de la taille des photos et mise au format HD des images

for i in *.jpg; do convert -resize 1920 -crop 1920x1080+0+200 $i 1080_$i;rm -f $i; done

Encodage de la vidéo

mencoder mf://1080_*.jpg -fps 25 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg -o timelapse.avi

Ajouter de la musique :

C'est un plus appréciable pour votre auditoire.

On peut trouver beaucoup de musiques libres de droits utilisables pour diffuser ses timelapse, sinon composez les 😜

On peut toujours rajouter la bande son à sa vidéo après coup, mais attention à ne pas en altérer la qualité.

Résultat des 3 méthodes

Pré traitement Siril, traitement Darktable.

Classique.

Pré traitement avec Sequator, traitement Darktable

Sans traces.

Pré traitement avec Sequator.

Stop Motion des météores et avions sur un filé d'étoiles. Fenêtrage 5.

Pré traitement avec Sequator.

Stop Motion des météores et avions sur un filé d'étoiles. Fenêtrage 15.

Issus de la même série :

Un composite auquel ont été rajoutés les météores présents sur chaque prise unitaire.

Un star trail à faire et poser ici 😉